お知らせ

2025.5.30

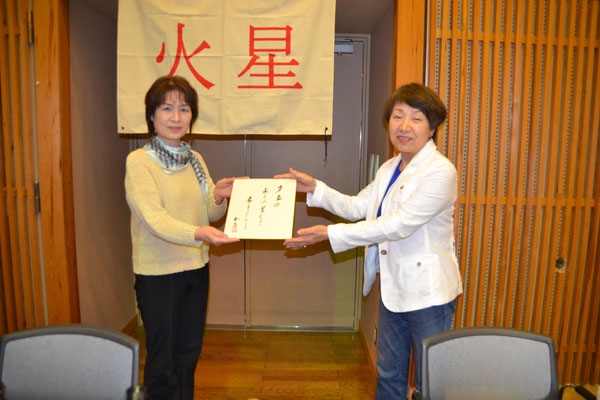

長居植物園吟行

初夏のひととき、大阪市の長居公園内の植物園で吟行を行いました。

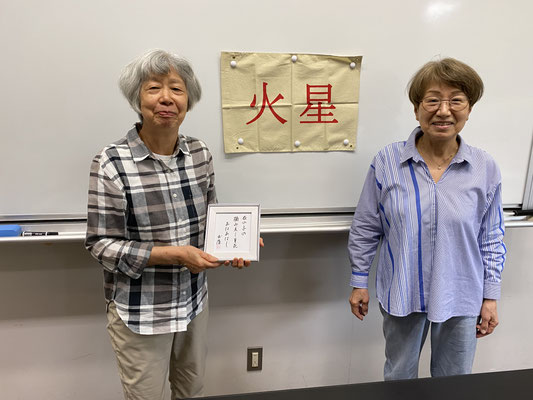

(写真左)句会終了後の記念撮影

(写真右)主宰の特選に選ばれた西村節子さん

特選句 大池のさざ波止まぬ芒種かな 西村節子

2025.4

大山文子副主宰の第2句集『なるかならぬか』が発刊されました。(角川文化振興財団)

平成22年より令和5年までの282句が収められています。

〈自選6句〉

臼に湯の張られてありし山桜

大杉の空が鳴るなり鬼やらひ

懸命で律儀で毛虫嫌はるる

なるかならぬか声を雀にはばかりぬ

国原は雨に烟れる落し文

見ゆる傷見ゆる無き傷小鳥来る

2024.4

関西俳句講座講演録(令和5年9月28日 エル・おおさか大会議室にて)

季語・内なるもの

山尾 玉藻

皆様こんにちは。本日は宜しくお願いいたします。

タイトルを「季語・うちなるもの」としましたが、どういう意味かはお話しているうちに追い追い分かって頂けるものと思っております。

レジメの句は私と火星の仲間のものです。中には、もともと良い季語だったものを、皆さんに理解していただけるよう、敢えてまずい季語としたものもあります。句の横に( )をしてはいけないと心がけます。そこで( )にどのような季語が適切であるか考えて頂きたいのです。

但し俳句の季語についてはこれが正解と言うものがありません。ですから私がこれからお話する季語も正解かどうかは分かりません。しかし、作者の胸の内、心理を出来る限り投影する季語を( )に据えたいと考えました。皆さん方もそれぞれの( )により適した季語は何かを私とご一緒に考えてみて下さい。

「時候」の季語

ポータブル便器が母にそぞろ寒

( )

これは私の句です。こういう不快な題材が詠まれるということはこれまで余りなかったと思うのですが、私の作句の姿勢、モットーとしまして、言葉を飾らず、正直に詠み姿勢を貫いております。しかしながら勿論俳句は詩ですから、そこを忘れてはいけないという考えで作句をしております。おそらくこの句を初見の方は眉をひそめられるかもしれません。

さてこの「そぞろ寒」は、読み手には「ああ、切ないことだったのだなあ」という、単純な思いがストレートには伝わるかもしれません。当時私は句会の指導をしながら高齢の母を見ていましたので、大変だったことは確かですが、それを吹聴したかったのではないのです。俳句というのは前を向いていないといけない。読み手にただただ重たい思いだけを残るだけではいけないのです。読み手の心にプラスアルファーを残さねばならない、ここのところが詩のポイントです。そこで季語を「桜咲く」と致しました。

〈ポータブル便器が母に桜咲く〉です。実際に桜の咲く頃でもあり、嘘のない季語だったのですが、無論それだけではありません。桜と言うのは厳しい冬の寒さを乗り越えて漸く咲くもので、その先を向く喜びの季語でもあります。母の毎日の生活を見ながら「ほら桜が咲いたよ、明日があるんだ、大丈夫だよ」という、母へのエールの気持ちで「桜咲く」としました。

でも不思議なものですね、その時は母へのエールだと思っていたのですが、今になると、この「桜咲く」は自分へのエールでもあったのだと感じられるようになりました。「桜咲く」は私のこころの内にあった思いに適う季語だったようです。

ペン胼胝の消えてしまひし夜涼かな

( )

皆さん方にも学生時代にペン胼胝ができた経験がおありだと思います。当時は今のようにパソコンに打つこともなければ、メールもラインもありません。勉学のノートもラブレターも一生懸命手書きをして、ペン胼胝を作ったものですね。事情がいろいろあってのペン胼胝ですが、それが消えたからああ涼しい、なんて思うのは非常に嘘っぽいですよね。ペン胼胝というのは小さな存在ですが、その人の生きてきた証の一つでもありますから、それが消えてしまっていると気づいた胸中に適う季語は何が良いのでしょう。

知らないうちにペン胼胝が消えてしまっていれば誰でも少なからずこころが動きますね。それは「愁い」というほどの重たさでもありませんが、しんとした秋に覚える感慨に相応しいかも知れません。そこで、普通は感じない音や声が聞こえたりして心が動かされる季語の「秋思」では如何でしょうか。「秋思」の季語で作者の心の動き、こころの内が見えて来ます。いわゆる自己投影が成されてくるのです。ここからも季語は「うちなるもの」でなければならないことが分かっていただけるのではないでしょうか。

〈ペン胼胝の消えてしまひし秋思かな〉としてはどうでしょうか。でも中七までは類想が余りにも多いので、この句はまずいですね。

秋暑し眉間に皺の阿修羅像

( )

皆様よくご存じの奈良興福寺の阿修羅像ですね。あの像にはお顔が三面にあります。向かって右は幼年期、左は思春期、正面が青年期の顔で、この青年のお顔の眉間に少し皺が寄っています。しかしあの皺には大きな意味があります。もともと阿修羅というのはヒンズー教の戦いの神様です。それが仏教に取り入れられて、阿弥陀仏の守護神になったという変遷があります。戦の神として崇められていた立場が、阿弥陀仏を守る立場になられたのですから、当然阿修羅さんはお困りになったのでしょう。これまで戦ってきたことへの反省や、阿弥陀様を守る心境に至るまでの苦悩、そういったものが眉間に出ているのです。ですから見苦しい眉間の皺などではありません。そういう意味合いを捉えていないから間違った季語「秋暑し」になるのです。この眉間を生かすには、阿修さんの苦悩のお声まで聞こえてくるような境地を示す季語だったらいけると考えます。

〈秋声や眉間に皺の阿修羅像〉と致しましょう。「秋声」という季語は秋の深まりを感じるというだけではなくて、秋の深まりとともに聞こえないものまで聞こえるという透明な思いが基調なのですから、阿修羅さんの声にならない苦悩のお声も聞こえてくる筈です。自分のこころのうちに尋ねてみれば自ずと季語が定まってくるものです。

長き夜のAMラジオより枝雀

( )

皆さん桂枝雀さんをご存知ですか。ユニークな噺家さんでしたね。天才か破天荒なのか分からないほどでね。とにかく舞台の座布団の上でもじっとしておられない。体が座布団からはみ出るくらいの大きなアクションをされる。あれは全部計算されたものだったらしいですね。笑いに対してとても真摯でストイックで、笑いを追い求めて、行きつくところまで行かれてた末に悩まれ、終にはこころを病んで自死されたというのが真実のようです。そういうことまで知った上で、枝雀と言う人間を詠まねば嘘になります。固有名詞をた易く詠んではいけないという由縁ですね。

そうするとやはりここは春ではなく秋の季語でないといけない。我々は秋の深まりとともにいろいろの思いを抱くようになりますが、その中でどこか哀れを基調とする五感全てを表す季語、枝雀さんの心象を確かに語り得る季語は何でしょうか。そこで考えたのが「身に入むや」です。作者のこころの投影された季語で、しみじみとした句になります。

そこで〈身に入むやAMラジオより枝雀〉と致しました。

今日処暑の二階へ運ぶキーボード

( )

パソコンのキーボードか、楽器のキーボードか分かりませんが、一階で使っていたのをわざわざ二階で使おうと運ばれました。それは今日が漸く暑さの収まる「処暑」だからと言う句意ですね。処暑は立秋から十五日ぐらい後でやっと涼やかさを感じられる二十四節季の一つです。でも考えてみてください。今日は暑さもしのぎやすくなる処暑、だから二階でキーボードを使うのだなどとは、単なる因果の説明で、詩でも何でもありません。そこで考えた季語が「月白」です。

ちょうど明日は中秋の名月ですよね。待ちに待った十五夜です。せっかく同じキーボードを使うなら、月明の及ぶ明るい二階でしたいと思うのはひとの自然思い、こころのうちなのです。ここは絶対に「月白」だと自信をもって言えます。

これは〈月白の二階へ運ぶキーボード〉としましたが、良くなったと思われませんんか。

下馬石へ箒目そろふ涼しさよ

( )

神社や寺院でよく見かける下馬石ですね。下馬石そのものはちょっと儀式ばったところがあってどこか打ち解けない感じもするものです。その下馬石の辺りを一寸の狂いもない箒目できちんと掃き清められているという、美しいですがちょっと息苦しい感じで抵抗感も覚える景ですね。そんな抗う気持ちに季語の「涼しさよ」ではかなり違和感がありますね。そこで涼しさとは真逆の「土用」を持ってきます。けれど「土用」と言い切るほどの全く嫌な感情を抱いたわけではないのですし、さてどうするかです。そこで土用に吹く風の「土用あい」として、何気なく景に対して少し抗う気持ちを示してみましょう。季語はここまで突き詰めなければ不十分です。実は原句はもともと「土用あい」でした。これも私が悪い季語の見本として敢えて「涼しさよ」として皆さん方に理解していただこうとしたのです。

季語に何をもってくるかは自分の胸の内に聞いてみることです。対象に向かって触発された気持はどんなものだったかを冷静に見つめるのです。そこで初めて正解に近い季語が得られるのではないでしょうか。ここでも私の言う季語は「内なるもの」という意が少し解って頂けるのではないでしょうか。

これは〈下馬石へ箒目そろふ土用あい〉と致しましょう。

「天文」の季語

氾濫の警報止まず梅雨やまず

( )

作者はリフレインを駆使して雨の酷さを伝えようとしています。けれど大雨が続いているというのは中七までで十分伝わってきます。原句は「梅雨止まず」と下五で断定していますが、読者にとってもこのことは想定内の事で、この表現は無用です。おまけにこの句は○○せず○○せず、と事柄俳句となっています。雨の酷さを強調はしているけれどやはり事柄すなわち説明に終わっています。そこで、この雨の激しさ恐ろしさを緊張感をもって表すにはどうするか、それは物に語らせるのです。いくら言葉を重ねても「物」が語り掛けて来る内容には及びません。そこでここに何を持ってくるかですね。「梅雨の傘」ではもの足りません。そこで下五に頼りない存在である「梅雨茸」を据えてみました。

〈氾濫の警報止まず梅雨茸〉となりますね。句に詠むと梅雨茸や毒茸はよく蹴とばされたり傘の先で突かれたりしますね。ここはそういった発想ではなく、大雨の中の「梅雨茸」そのものの存在を伝えます。すると、このまま雨が続けばこの茸は跡形もなく攫われてしまうだろうなあと想像され、私たちにはその先をも読めてくることになります。物が多くを語るとはそういうことです。こと俳句よりもの俳句です。もの俳句は揺らぎがありません。

断髪に相撲甚句や秋夕焼

( )

相撲甚句と言うのを皆さんもテレビなどでお聞きになったことがあると思います。神社の奉納相撲とか地方巡業などでも余興でされることもありますが、断髪式でも歌われるのですね。七七七五の口調で「はー、どすこいどすこい」という合いの手が入ります。その相撲甚句はもともと江戸時代に力士が花街の遊びで歌っていたようですが、それを相撲観客にも披露するようになったらしいです。

この句、どうして「秋夕焼」を選択したのか不思議でした。そこで作者に聞きますと、「実際に秋夕焼でした」というがっかりする返事が返ってきました。一句の中の季語の働きはそんな単純なものではありません。そこで大事なことは、「断髪」の意味を考えることで、それを省いてはこの句は成立しないのです。力士が長年激しい稽古に立ち向かってきたエネルギーとその苦労、それに耐え抜いてきた誇りを象徴するものが髷でしょう。その髷を切ってしまわねばならない「断髪」に臨む力士の心境はいかなるものでしょうか。その無念さ辛さは素人にも判るはずです。作者だって「秋夕焼」をきれいだなあと眺める悠長な心境ではない筈です。

いざ髷を切られるとなるとそれまでの様々な出来事が蘇ってくることでしょう。折々の喜怒哀楽、その間に流れた気の遠くなるような貴重な時間、それらを抱え込む季語とは、なんでしょうか。いろいろな感情に応える爲に、一旦こころをしずめて意識を空へ向けてみましょう。丁度雁が渡ってくる時期でもあります。季語「鳥渡る」「かりがね」などには悠久の時の流れや世界のイメージがありますね。人間のちっぽけな世界観とは対極のものですね。ここで「雁渡る」とするとストレートすぎる感があり、大きな世界を呼び込む「雁の頃」とするのはどうでしょうか。髷を切られる力士の胸中が色々とまたしみじみと思われるのではないでしょうか。

私は〈断髪に相撲甚句や雁の頃〉と致しました。どうでしょうか。

野分だつ風に晒せる耳のつぼ

( )

耳には数えきれないほどのつぼがあって、「耳のつぼは不調と美容の救急箱」というらしいですよ。この句の中で作者の気持ちが一番出ている言葉は「晒せる」だと思います。「晒す」という言葉にはどこか抗う気持、「いやだな」と素直になれない気持があるのですね。そのうしろ向きの気持ちを踏まえて解釈すると、「野分だつ」では直截的で言い過ぎの感があるようです。もっと翳りを思わせる風、余り快い感じではない風こそが、「晒す」と言う言葉と組みし易いのではないでしょうか。それで、突拍子もないのですけれど、「蝙蝠の風」ではどうでしょう。蝙蝠は大方嫌われ者ですね。あの姿形や夕ぐれにへらへらと飛んでいる様子は好きになれない方も多いのではありませんか。でもそれが蝙蝠の醸し出す妙味でもあり、私は愛すべき対象だと蝙蝠をよく詠みます。そんな私の趣向はさておき、大方の人にとってはマイナスイメージの蝙蝠が飛ぶ夕風の下でなら、「晒す」の心境が納得できるのではないでしょうか。

〈蝙蝠の風に晒せる耳のつぼ〉とすると、人間のちょっとした影する心理、こころの翳りが伝わると思います。

鰯雲胃カメラ上手と褒められし

( )

胃の検査で胃カメラを飲まれた作者が「あなたはカメラを飲むのがなかなかお上手ですね」と褒められたのです。でも、そんなことを褒められても何も嬉しくなく、それよりも検査の結果が気がかりな作者は複雑な思いとなった筈ですね。所が「鰯雲」は爽やかな季語ですので、作者の心中に反した季語と言えるでしょう。但し、お断りしておきますが、句会に出された時の季語は「芋嵐」で、なかなか良い季語だなあと感心しました。理解して頂けるように「鰯雲」は悪い例として敢えて挙げています。検査を終えて帰宅途中の芋畑で、ざわざわと音を立てて吹く「芋嵐」が、作者の鬱とした思いを増幅させているようですね。

〈芋嵐胃カメラ上手と褒められし〉、これで作者のこころの内がよく語られてくるでしょう。

初めての駅に降り立つ日の盛

( )

これもよく分かる句意ですね。知らない駅で勝手がわからず戸惑っている作者ですね。けれど皆さん、よく見てください。「日の盛」とは事柄的季語ですね。上五中七も事柄で、事柄プラス事柄的季語で、いよいよ事柄俳句に陥っています。ここも「もの」的季語を持ってきて、作者の気持を物で語らせるのです。暑い日中に知らない駅に降り立ちどうしたものかと焦ると、いやでも汗がじわーっと吹いてきますね。その汗を拭く、ハンカチーフ、汗拭いが「もの」なのです。

〈初めての駅に降り立つ汗拭ひ〉こう改めると、一読して人物の行為、光景が鮮明に見えてきませんか。汗拭いは生活の季語で、天文の季語ではないのですがここは生活の季語に変えました。

「地理」の季語

穭田や首なし地蔵厨子の中

( )

どんな謂れがあるのか分かりませんが、首なし地蔵を見ることがありますね。この句は「穭田や」と切ってありますが、穭田の傍にある「穭田の」に近い「や」ですから、「穭田の」でも構いません。所で穭田は稲を刈った後に生えて来る緑の禾のようなもので、そよそよと戦いでいると爽やかな感じをうけるものです。そこへ何か謂れのある気の毒なお地蔵さんをもってくるのは違和感があります。それとはなしに気の毒だなあというこころの内に相応しい季語で慰めてあげましょう。この時候に「色鳥」「小鳥来る」の季語があります。辺りが少し明るくなり、地蔵を慰めてあげることが出来るのではないでしょうか。読み手の心も豊かになる筈です。読み手あっての俳句ですから、読み手も共有できる趣が必要ですね。

〈色鳥や首なし地蔵厨子の中〉きれいな色鳥が来るお蔭で、地蔵さまも安寧の境地と言うところですね。「小鳥来る」でも良いでしょう。

鷗よりまづ鳶の来る秋の浜

( )

一読して季語「秋の浜」はいい加減に付けたと感じられるでしょう。そんな傷がまず目立ちます。それからこの句の一番大事な点は、海の鷗よりも山の鳶のほうが先に来たということで、そこがポイントになります。鳶が来て後から鷗が来たという季節感をこころでおさえないといけない。なぜ鳶が先にやって来たのか、そこを考えた季語と一体化すると、読み手も共感できます。「秋の浜」ではそれが生れません。

中秋の名月の頃は大潮で、満月に向かって潮がもりあがるように満ち満ちる「望の潮」を想像してみましょう。そうすると、この頃の潮の勢いを賛美するようにまず鳶が飛んできたというようになりませんか。中秋の頃の見事な潮を山棲みの鳶が称えに来たとなると、この句はぐっと引き締まります。臨場感も生まれ大きな景になると思います

そこで〈鷗よりまづ鳶のくる望の潮〉と致しました。これでこの実景も納得いくものになると思われますが、どうでしょうか。

暁闇の豆腐屋灯る別れ霜

( )

「別れ霜」は「名残霜」とも言って春の季語です。豆腐屋さんはまだ明けきらない早朝から大変な作業をされます。まだまだ寒い候ですから湯気があがるのがはっきり見えます。でも「別れ霜」の頃だと、春に入り込みすぎていて、この湯気が際立ってきません。それでもう少し季節をバックさせてはどうかなと思います。春先に雪が溶け出す中で、黒々とした地がのぞいているという季語「雪間」ではどうでしょう。これだと黒々とした地の中の豆腐屋さんのたたずまいも印象的となり、早朝から作業されている灯火も湯気も一層はっきり見えてくると思います。

これは〈暁闇の豆腐屋灯る雪間かな〉と致しましたが、どうでしょうか。

木道におほき靴跡水澄める

( )

登山の最中、前を行った人の靴跡が木道に残っています。辺りの水が澄んでいる中、作者は靴跡の大きさにはっとした驚きを抱いている一景ですね。けれども、あまり伝わってくるものがない。焦点は大きな靴跡なのですが、これをはっきりと伝えるには、インパクトある季語でなければその大きさを胸中出来ないでしょう。そこで作者の大きな靴跡を眺め感じるこころの内に相応しい季語を考えてみましょう。そこで、「野分立つ」とモンタージュさせてみます。「野分立つ」から作者の平常ではない心情が伝わり、靴跡へ感情移入してゆく訳が読み手に伝わってくるでしょう

〈木道におほき靴跡野分立つ〉ではどうでしょう。作者のこころに翳りが生れるのが理解されますね。

昨夜猪の渡つて行きし秋の川

( )

これも「秋の川」では俄か作りの俳句と言われても仕方がありません。作者は猪が冬の季語だから、「秋を詠んでいるのです」と言いたかったのでしょう。それはよく分かるので「秋の川」ではなく「水澄む」という、猪のイメージと相反するしんとした季語をもってくるといいようです。

〈昨夜猪の渡りし水の澄みゐたり〉とします。「水の澄みゐたり」で当然秋の一句であることは明らかで、「昨夜猪が渡っていったけれども、それでも水はこんなに澄んでいるなあ、やはり秋だなあ」というこころの内がしっかり伝わりませんか。それと同時に昨夜猪が渡っていったという雑事も際立ってきます。

人声の失せてをりたる花野かな

( )

この句、一見悪い季語ではありません。今まで誰かの声が聞こえていたのに、はっと気づくとその声も聞こえなくなっていて、ちょっと寂しくなった花野です。これは夕花野の感じでしょうか。けれども気づくと人声が失せたという負の心理が強く伝わらない恐れがあります。それで同じ秋の野原でも「芒原」にします。

〈人声の失せてをりたる芒原〉となります。はたと気づくと、私一人ではないかという緊張感や不安感、即ちこころのうちを強調する季語、それは「芒原」でしょうね。芒原に自分だけ独りというのは少し恐ろしさも感じます。季語は事実でなくても良いのです。上手く嘘の季語にするのです。皆さんはより良い俳句は得たいと日頃頑張っておられるのですから、どんどん巧みな嘘を詠んで良いのです。

「生活」の季語

端居して同齢同士好もしく

( )

若い方と話をしていてもなかなか話が合わず困ってしまうことがありますが、同齢同士だと話が合い会話も弾みます。それも「端居」ともなると話がどんどん膨らんできて、わいわい賑やかというイメージとなりますね。

ところで原句は「好もしく」と結んでおり、楽しくて心が弾み声まで弾ませているわけではないのです。共に居るだけでしみじみと好感を覚え、相手の思いに同調出来る境地でいるのでしょうそれが「好もしい」的な感じです。そんなこころの内は楽しく賑やかな「端居」では語られないでしょう。取り合わせの季語はちょっとお上品な静かなお座敷でいただくような「菊膾」のようなものですかね。でもやはりおしゃべりが聞こえてきそうです。そこで「花野風」と句の景を変えてみてはどうでしょうか。

〈端居して同齢同士花野風〉とまず変えてみます。次にこれを滑らかな表現に変え、最終的に〈花野風同齢同士好もしく〉と落ちつかせた方が宜しいね。

秋風鈴声とならざる独り言

( )

まずマイナス点は「秋風鈴」と「独り言」です。秋風鈴が鳴る中、声には出さずとも心の中で何かを呟いているのです。読み手は「秋風鈴」に耳を傾け、声に出さなくとも「独り言」にも耳を傾けねばなりません。どちらも聴覚に関わる対象ですので、相互に印象を薄くし合い、一句の成立には無理があります。この句の場合は、対象をしみじみ眺めながら、しみじみと心が開いてゆくような対象が良いでしょう。そんな場合には動物や食べ物では気分が崩れますので、自分のこころに適う植物を持ってくるのがよさそうですよ。丁度今盛んに咲いている「露草」ではどうでしょう。

〈露草へ声とならざる独り言〉とします。「露草や」とすると重点が露草となりますので、「露草へ」と露草に語り掛けるようにしてはどうでしょうか。

しみじみと語るに落つる菊膾

( )

「語るに落つる」とは人から尋ねられても用心して喋らない状態の人が、いざ自分語るとそれまで伏せていたことを喋ってしまうことですね。ですから作者は「しまった」と思っているのです。でも、「しみじみと」とあります。きっと自ずとしんみりとなり、隠していたことを語ってしまった様子です。こんな時「菊膾」という趣向のかった特別上品なものを持ってくるのはちょっと違うなと思いました。実は原句は「心太」だったのです。

私は時々俳句大会などの選を致しますが、この場合は不特定多数の方の作品相手ですので、作者の背景などは分かりません。でも、この句は火星の方の作品ですから、その方が今背負っているご事情が何かが十分わかっていました。この句の作者はつい最近奥様を亡くされた男性なのです。

そんな作者を何気なく訪ねて来た人が、何気ない言葉で慰めてくれているのでしょう。最初のうちは、「何とかやっているよ」と聞き流していた作者ですが、自分が語り出す段になると、つい辛い本音を零したのでしょう。人間的でありながらすごくしみじみとした思いが伝わるのがこの句の味です。しみじみとした味わいの句に、それを増幅するような季語では余情余韻が生れません。そこで作者は少し落差のある俗な「心太」をもってきました。なるほどな、と感じ入りました。

〈しみじみと語るに落つる心太〉。語られた本音が「心太」の趣のようにもやもやと烟り、作者のこころの内の照れが感じられ、諧謔味も楽しめます。

海老蔵を観てきし夜の温め酒

( )

これは私の句です。今は団十郎ですが当時は海老蔵でした。「暫」という演目に大変興奮しました。大見えをきったり、睨みをする姿は圧巻で、負けそうになりました。歌舞伎の力はこんなにも凄いと強烈にこころが動かされました。その気負いに負けまいとして何がいいかなと考え、「新走り」と致しました。

〈海老蔵を観てきし夜の新走り〉となりました。「新走り」の響きには、同じ季語である「新酒」には感じられない勢いやきゅっとする喉越しまで感じられ、大いに満足しています。

皆さん方も「新酒」と「新走り」の持つ趣の違いを考えて使い分けて詠んでみられてはどうでしょうか。

襖入れおひおひ言うて聞かすこと

( )

これも私の句で、これは初案の句です。寒くなる晩秋に取っ払っていた襖や障子を入れる季語が「襖入れ」で、日ごと気になっている相手に言うて聞かしたいことがあるけれど、襖を入れゆっくりした気分の時に話そうという句意です。でも、どこか不満を感じていたのは、全体的に事柄俳句になっていることでした。

そんな時句会で、〈世にうとき貌で垂れゐる種糸瓜〉という句が発表され、よく点が入りました。あのだらりとした形が世に疎いとした句で、句会では賛成者が多かったのですが、私はちょっと待てよと思いました。。

あの種糸瓜の下膨れの形にはいろんな物がずっしりと詰まっていると感じていたのです。夏中人間の生活、行動じっくりと眺め通し、大袈裟に言えば生き様を観察していて、あのような容になったように思っていました。

そこで自分が温めていた前掲の句には「種糸瓜」が良さそうと考え直し、結果漸くこころの内に適った季語だと実感できました。

〈種糸瓜おひおひ言うて聞かすこと〉とすると、「種糸瓜」自体がおひおひ言うて聞かそうとしているとも解されそうで、嬉しい句を得たと勝手に喜んでいます。

「行事」の季語

獺祭忌雨の水輪のたたなづき

( )

行事、特に忌日俳句と言うのは難しいのですよ。作者が亡くなった人に対してどれほど思いが強いかが問われるからです。この句は水面に水輪がどんどん増えて行ってるのでしょうね。静かで穏やかな光景ですが、どうも「獺祭忌」がここに来るのかが解りません。生きることを願い続け、無念な思いで死んでいった子規とは少し違うのではと思いました。これにはいろんな季語が来るでしょう。まずは平凡ですけれども「藻の花や」とすれば静かな情景が見えてきますね。

〈藻の花や雨の水輪のたたなづき〉としましたが、「藻の花」が平凡と思われるなら、もっと静寂な景を創造する季語があるかもしれません。考えてみて下さい。

をみな子が爺を誘ひに敬老日

( )

こういう状況はありますね。敬老日に何か行事があって、女の子がお年寄りに「行こう」と誘いに来たのでしょう。きちっとできています。できていますが「敬老日」では膨らみが無いのです。余韻余情が生まれないでしょう。「今日は老人の日だからおじいちゃんを誘っておいで」と大人に言われて来た少女かも、と穿った捉え方も出来ます。そこで、心底おじいちゃんも一緒にと誘いに来た女の子の健気な心根が伝わらなくては詩になりません。そこで良いこころの色の季語「星祭」なら大丈夫だと考えました。

〈をみなごが爺を誘ひに星祭〉としました。星祭は主に女性と子供のお祭りですが、おじいちゃんも願い事があるはずだからと誘いに来た女の子を想像してみてください。いじらしくて抱きしめたくなりますね。

堂裏の竹のしづもる花祭

( )

この句の「しづもる」をポイントに鑑賞したいものです。。これを季語に語らせたいのです。「花祭」はお釈迦様の誕生日でお目出く、ほのぼのと明るい空気が漂います。ならば、「堂裏の竹のささめく」となる筈ですよね。けれど「竹のしづもる」なのです。

この場合「堂裏」とあるので同じお寺の祭事で披露される「涅槃絵図」ではどうでしょうか。涅槃絵図では人間や動物たちが悲しみにくれておいおい泣いています。その泣き声に堂裏の竹もしんみりと静もっていると解せばよいでしょう。〈堂裏の竹のしづもる涅槃絵図〉でしょうか。

亀たちに雨粒落ち来夏念仏

( )

これは「夏念仏」と読んで下さい。夏安吾の傍題に在りますが「夏念仏」とは言いません。「夏念仏」と言うのは、昔から痩せた土地ではよく育つ麦の初穂を仏様にお供えし念仏を唱えた行事です。ですから夏念仏は賑やかなもので、池の亀たちに雨粒落ち来た光景はごく普通なのです。そうではなくて、この亀たちにもいつもとは違う特別な日の雨粒が降っていると、読み手に感じさせなければなりません。非日常であるということを伝える季語が必要で大事です。山村で夏念仏を行う時期は、本山では夏安居の時期となります。夏安居は夏の間の修行の時期で、静けさが基調にある季語です。その時期の雨は常の雨と趣を異にし、亀の甲羅を打っている雨も静かで厳粛な雨になるのです。

〈亀たちに夏安居の雨落ち来たる〉とします。普通の雨ではないとすると点に作者のこころの内が見えて来るでしょう。

顔伏せて新聞読める桜桃忌

( )

太宰治の忌日、六月十九日です。入水自殺をして遺体が見つかった日です。人気作家の入水自殺でしかも女性連れでしたから、当時としてはかなりスキャンダラスな出来事だったのでしょうね。「顔伏せて」は新聞をよほど夢中になって読んでいる景ですので、当時ならこの景も理解できます。でも現代社会では自殺はあまり騒動にはならず、「桜桃忌」の季語が特別聞いているとは思えません。では現代社会で大きなショックをもって夢中に読む新聞記事とはどんなものがあるでしょうか。私はその一つに自然災害を思いました。

〈顔伏せて新聞読める震災忌〉に致しました。これにはヒントがありまして、私の母は明治四十三年生まれで、東京大震災が起こった調度その時、大阪船場の住まいで畳に手をついて新聞を読んいました。すると新聞がぐらぐら揺れたのを経験しています。そのことを思い出し、この句意に相応しのは「震災忌」と直感的に思いました。恐らく「顔伏せて新聞読める」に普遍性が生まれると思ったのです。

先ほども申しましたが、忌日俳句は本当は難しいのです。自分にどれだけ影響のあった人か、どれだけ関りがあった出来事だったが身に沁みていないと詠めないのが忌日俳句であり、作者のこころの内が感じ取られるのが忌日俳句です。

「動物」の季語

向き会うて傾く地蔵残る虫

( )

この景もよく見ます。残る虫ですから弱弱しく鳴き、哀れを呼びますね。では、中七まではどうかというと、やはり哀れさが窺えますので、負の世界に傾き過ぎています。モンタージュでは二物のバランスを考えないと、季語が命取りになってしまいます。かといって盛んに鳴いている虫というのもやり過ぎの感じでしょう。で、ここは穏やかな感じでこころを空へ意識させた「鰯雲」が良いかも知れませんよ。やや平凡な句にはなりますが、バランスが良く二物の働きかけにより広がりを持たせることができます。

やはり〈向き会うて傾く地蔵鰯雲〉でしょうね。

雁や窓を離れぬ顔ひとつ

( )

この句の作者はどこにいると思いますか。「窓を離れぬ」とありますから、作者の立ち位置は外となります。それと「雁や」としていますから、「雁」を大いに意識しているのですが、窓を離れぬ顔に意識を向けることで、作者のこころの色が読み取れると思います。それがどんな顔だったんやろか、とね。作者の感情移入が鮮明にわかる季語、そして窓を離れない顔の様子が鮮明に見えるものが宜しいね。 そこで〈秋風や窓を離れぬ顔ひとつ〉としました。少し寂し気にもの思いにふける人物が思われてくるでしょう。

小鳥来て堀江謙一よき白髪

( )

堀江さんが白髪になられたという叙述には、彼がこれまでに歩んできた苦労の道のりや、その結果成し遂げられた数々の偉業を思い浮かべている作者の深い感慨が籠められています。その作者の大きく深い思いのこころと、「小鳥来て」のただただ明るい趣にはかなりの違和感がありますね。彼の固い意思と努力に対峙できる季語は、「雁わたし」のような大きな意味あるものがよいのではないでしょうか。二物が衝撃しあいイメージがぐんと膨らんできて、読み手もこれまでの彼の意思、努力、苦労がしんみりと回顧出来ると思われます。

〈雁わたし堀江謙一白髪に〉がよいでしょうね。広い世界の一句と成りました。

あぶれ蚊や手術のリスク説かれつつ

( )

作者は術前、医師から手術後にはこういうマイナス点の可能性もありますよという説明を受けているのですね。そこで作者が「あぶれ蚊」を払っている景では、作者の複雑な心理状態が想像されないでしょう。医師のことばに動揺する心理状態を象徴するのは「秋扇」でしょう。医師の話を聞きながら、急にばたばたと扇を使う様子から、思わず緊張しだしたこころの内が見えてくる筈です。

そこで〈秋扇手術のリスク説かれつつ〉と致しましたが、如何でしょうか。

色鳥や若狭は水のゆたかなる

( )

京阪神に住んでいますと「お水取り」は経験できるのですが、遠方の若狭で行われる「お水送り」は真夜中の神事でもあり、なかなか経験できません。「若狭」にあこがれるばかりです。この句も「色鳥」ではそのあこがれる程度が曖昧となります。これを「星合」とすると、あこがれや願い事が叶えられるようで、深い情緒が生れる事でしょう。

〈星合や若狭は水のゆたかなる〉で「水のゆたかなる」というフレーズも活きてくるようです。

「植物」の季語

ブロッコリー女ばかりが存うて

( )

この句、女性には本来生命力がそなわっていて、男性よりもかなり長寿ですね。掲句はそれをと栄養豊富なブロッコリーを取り合わせていますが、理が通り過ぎていて、詩がありません。理屈ではないところで女性が長命だとすると納得できます。そのあたりを考慮した季語は何かというとブロッコリーでも菠薐草でもありません。こんな時は理詰めで考えなくともよいのです。だから不思議な季語の「蚯蚓鳴く」をもってきて、とぼけておきます。これもこころの内なる季語と言えます。

〈蚯蚓鳴く女ばかりが存うて〉と致しました。

白粉花涙するまで笑ひ合ひ

( )

句意から考えても、夕方咲いて翌朝しぼむ「白粉花」では心情的に全くふさわしくないのは明確ですね。ここは明るく揺れる「秋桜」でしょう。

〈秋桜涙するまで笑ひ合ひ〉ですが、如何思われますか。

コスモスの倒れあらはとなりし茎

( )

コスモスの首は細くてよく倒れますので、あらためて「あらはとなりし」と念を押す花ではないでしょう。ここはインパクトのある「鶏頭」でしょうか。その上で首を「そつ首」とやや揶揄すると一層鶏頭らしくなると思われます。

〈鶏頭の倒れそつ首あらはなる〉としてみました。ここに至るには「鶏頭」という存在の本情をこころで理解していなばなりません。

山家集諳んず牡丹植ゑながら

( )

山家集は西行の歌集ですが、それを高貴で豪華な「牡丹」と取り合わせると、わざとらしい嫌味や気取りが感じられます。ここは普通に、しかもどちらかと言うと俗っぽく、こころが昂らない季語の「大根蒔く」でよいでしょう。

〈山家集諳んず大根蒔きながら〉となりますが、二物のギャップの面白さが味となることでしょう。

リハビリの一歩に拾ふ柿の花

( )

「柿の花」は目立たぬ花で、それも盛んにぽたぽた零れ落ちます。それではリハビリの先行きも危うく思われますので、鮮やかな緑の「実梅」に致します。「実梅」だったらリハビリの成果が大いに期待できそうです。こんな風に自分のこころの内を考え、それに適った季語にするべきです。

そこで〈リハビリの一歩に拾ふ実梅かな〉ではどうでしょうか。

「うちなるものが滲み出る季語に成った名句」

最後に、自分のこころの内の正直な思い、偽らない心境を投影した季語を詠みこんだ作品の中で、凄い句だなあと感じたものを鑑賞してみたいと思います。

糸瓜咲いて痰のつまりし仏かな 正岡子規

子規さんがなんでここに、「糸瓜咲いて」をもってきたかということを考えましょう。もう自分は死ぬと覚悟し、自分を仏と言っています。それでも子規さんは生きたかったに違いありません。これまで庭に咲いている糸瓜の花を見て、糸瓜が成るのを楽しみにしつつ、糸瓜水を飲んで痰を切り、糸瓜に自分の命を重ねていたのです。「糸瓜咲いて」はまだまだ生きたいという子規さんのこころの叫びだと思いました。

蚊帳出づる地獄の顔に秋の風 加藤 楸邨

「蚊帳出づる地獄の顔」とはどんな顔でしょうか。これは蚊帳の中で男女が交わった後の自嘲の一句です。蚊帳を出た時、楸邨さんはあえて距離をもって自分の顔を写生しているのです。思うままに女性と睦み合ったけれども、その後の自分の顔を「地獄の顔」だと断定しています、結局は獣のような顔だと自嘲しておられるのです。あとは「秋の風」がその顔を蕭蕭と撫でるばかりです。楸邨さんはその風がいよいよ自分を哀れんでいるように捉えられたことでしょう。「秋の風」の納めかたはやはり凄いですね。

時間の都合で最後は走ってしまいましたが、「季語・内なるもの」について纏めさせていただきます。実際の例句をあげて季語の大切さをお話してきました。本来俳句は「季語から発想されるべきもの」と言われます。ですが、皆さん方も実際に二句一章を考えられる場合、対象物から得られたもの、心が動いた小さな発見があると、そこに何の季語を持ってこようかと四苦八苦されるでしょう。私も同じです。先ほどの私の「襖入れ」の句もそうでした。先ほど述べた「俳句は季語から発想されるべきもの」というのは建前で、これが本音のところですね。それで良いのです。但しです。自分がそれを見た時、そこからどう感じたか、どう心が動いたかをもっと冷静に自分に問い直して下さい。そうすると自ずと自己投影された季語が見つかるはずです。これが季語とは「内なるもの」ということです。自分の内面を飾らず語ってくれる季語を考えましょう。言い換えれば、自己投影された季語に成った句は作者の人柄を語ることになるのです。そして自己投影された季語に成る句はその人の人生観、生きざまをも語る文芸と言えるでしょう。季語は決して侮れません。ありがとうございました。

(テープ起こし・坂口夫佐子)

2024.1

大山文子さんが副主宰に就任

お知らせ

火星俳句会会員の皆様には平素のご健吟ご清吟に対し、衷心よりお慶びを申し上げます。また、これまで火星俳句会へ多大なるご理解ご賛助を賜り、心より御礼を申し上げます。

さてこの度、火星俳句会副主宰に大山文子氏を指名させて頂くことになりました。氏の着任により、火星俳句会の一層の発展と充実を大いに期待するものであります。

会員諸氏におかれましてはご賛同賜りたく、またこれまでに増してご理解ご助力を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

2024年1月

火星俳句会主宰 山尾玉藻

2024.1.21

令和6年度新年俳句大会

第1部同人総会に続き、第2部新春句会が、たかつガーデンにて開催されました。

2023.5

「火星」1000号を発刊しました。

「火星」1000号発刊によせて

山 尾 玉 藻

昭和十一年二月、岡本圭岳が俳句の旧套脱皮をはかり、清新な俳句を強く希求し、並々ならぬ決意を以って起こした「火星」は、本五月号を以って遂に1000号発刊を叶えることが出来ました。これは俳壇において一つの偉業を成し得たと言っても過言ではなく、火星会員諸氏と大いに喜びを分かち合いたく存じます。

1000号発刊は、「火星」設立を決した圭岳の厚い志と情熱、そして並大抵ではない努力を、今一度思い起こす絶好の機会であるでしょう。そして、ややもすると俳句は趣味、楽しければ良しとする傾向にある中、本来俳句は自身の生きざまを示す手段であることをしっかり見定め、俳句に今以上に厳しく対峙し直す機会でもあります。そうすることで創設者圭岳の俳句精神に一歩でも近づき、その精神に応えていきましょう。

斯く言う私には、二代目主宰岡本差知子より主宰継承をして早くも二十八年の時が流れました。主宰として如何ほどの仕事を成してきたかと顧みると、大変心許ない思いとなります。しかしながら、この間の喜びも難儀も会員諸氏と共に在ったと言う感謝の思いは強く、その思いが1000号の重みとなって私に伝わって参ります。同時に、火星外部の結社、俳人方のご厚誼の賜の重さであることは言うまでもありません。全ての皆様方に感謝するばかりです。

俳壇の高齢化は「火星」内部に於いても悩ましい課題となっております。しかし1000号発刊達成という粘りある精神とエネルギーを自信に、今後も共に「火星」の一層の発展を遂げて参りましょう。

2023.4.30

「火星」1000号を記念した吟行大会が、奈良で開催されました。

コロナ禍の後、ようやく賑わいの戻ってきた古都・奈良を思い思いに散策しながら

久しぶりの吟行を満喫する一日となりました。

(上段左)浮見堂

(上段右)国宝・元興寺

(下段左)春日大社 鹿も寛いでいる

(下段右)句会後の記念撮影

当日の特選句 大寺の柱百本蝿生る 文子

2023.3.15

「生國魂神社」吟行 あかつき句会 西村 節子

コロナの終息の兆しの見え始めてきた頃、あかつき句会で吟行をしましようとなり三月と決定、行き先は「生國魂神社」、毎月催されるあかつき句会会場より徒歩15分程の所にある。神武天皇が日本国の御霊を祀られたのが始まりとか。由緒正しき神社であるのだが大阪人は親しみを込めて「生玉さん」と呼ばせて貰っている。

当日は晴天に恵まれ又とない吟行日和となった。吟行初体験の人や神社まで不案内の人もおり希望者は取り敢えず歌舞伎座の幟の下に集合する。主宰の言われる「平常心で」の心得も何処へやら、雲一つない晴天と相まって皆さん楽しそうである。谷町筋を越えて西を目指せば生玉さんの石の鳥居が見えてくる。先ず手水舎で手を清め本殿へお参りをする。勿論、佳句を賜ります様にとお願いするのも忘れない。由緒ある神社であるが大阪の町中、迷子になる様な境内、杜ではない。しかし立派な分霊社が十一社もあり毎日、供物を捧げ祝詞があげられている。丁度その場に我々も居合わせる事が出来、沢山句にされている。西鶴や織田作之助像、句碑、そして花卉も多く、この時期の椿、沈丁花、木蓮、菫、寒緋桜等々の盛りであった。権禰宜や園丁の方に話をお聞きしたりされて皆さんいよいよ吟行モードに。何やら静かになったと見回せばベンチでそれぞれ作句中である。

集合写真の為にメンバーの一人がスマホを構えていると、お参りに来ていた見ず知らずの男性が「撮りましょうか」と声を掛けて下さった。大阪人らしいジョークを混じえ、角度を変えて何枚も撮って下さり、「さすが生玉さんへお参りに来る人やわ」と変な感心をし又お礼を言わせて頂いた。そろそろいつもの句会場へ移動しなければならない。

春草のやはらかすぎて躓けり 良

囀や浄衣の裾の解れあり 敦 子

神の杜と知るや知らずや目白二羽 晶 子

梅真白小鳥ここよと枝揺らす 美枝子

大鳥居くぐる白蝶先立てて 正 美

待ち合はす梅花と幟目印に 千 代

鐘を撞く袴はためく春夕焼 玲 子

菜の花を活けて利休を偲びけり 珠

竹箒倒れし音に椿落つ 道 子

のどけしや軒寄せ合へる御分霊 緑

清明や樽のお神酒の重ねられ 孝 明

春眠を知らざる竜の手水かな 茂

梅こぼし辺り窺ふ目白の目 史 郎

西鶴の正座へ吹かる春落葉 文 子

紅椿禰宜の祝詞にかしぎけり 節 子

駒返る草ぐさに立ち杖の人 玉 藻

2020.1.24

令和2年度新年俳句大会が1月19日(日)、ホテルアウィーナ大阪にて開催されました。

同人総会の後、ティータイムをはさんで新春句会を行いました。

(上段左)句会終了後の記念撮影。

(上段右)いつものように玉藻主宰による丁寧な評、添削がなされました。

(下段左)2019年度の銀漢賞(年間競詠賞)を見事に獲得された大山文子さん。

(下段右)新春句会で主宰の特選に選ばれた松山直美さん。

太古よりメタセコイアの初御空 直美

2018.8.7

5月26日(土)、第53回関西俳句大会が開催され、山尾玉藻主宰による講演「岡本圭岳と関西俳壇」が行われました。

玉藻主宰のお父上であり、「火星」の創始者である岡本圭岳氏のまさに俳句中心であった生涯を語られています。

2017.3.29

3月7日(火)、新宿京王プラザホテルにおいて、平成28年度俳人協会賞の授与式が行われました。

受賞者

第56回俳人協会賞

山尾玉藻『人の香』(角川文化振興財団)

第40回新人賞

鎌田 俊氏『山羊の角』(恵曇舎)

櫛部天思氏『天心』(角川文化振興財団)

玉藻主宰に同行して、火星の有志メンバーも祝賀会に出席しました。

また翌8日は、懐かしい風情の残る隅田川沿いの佃島、月島での吟行を楽しみ、築地のお寿司屋さんの場所をお借りして句会も行いました。前日の興奮も残り、うれしく楽しく有意義な祝賀吟行となりました。

2017.2.5

第56回俳人協会賞に山尾玉藻主宰の第4句集『人の香』(角川文化振興財団)が

選ばれました。

2017.1.29

平成29年度新年俳句大会が1月15日(日)、ホテルアウィーナ大阪にて開催されました。

また懇親会では、玉藻主宰の句集『人の香』の上梓お祝い会も併せて行われました。

(上段左)新春句会後の記念撮影。

(上段右)第18回火星賞を受賞された小林成子さん。

(下段左)新春句会で特選に選ばれた3名。

蓬莱に滝一筋の白さかな 耀子

とんど火に海峡の潮放ちけり 悦郎

探梅や油の浮かぶタイヤ跡 夫佐子

(下段右)『人の香』上梓をお祝いして玉藻主宰に花束が贈呈されました。

2016.11.25

11月6日(日)、神戸布引ハーブ園で吟行を行いました。

ロープウェイに揺られること約10分、降り立つとそこは一面にハーブが咲き乱れる天空の別世界。

初冬の肌寒さを感じる一日でしたが、ハーブの香りに癒されながら

思い思いに句作を楽しんできました。

(上段左)風の丘エリアではコスモスが花盛り。神戸の街と海を一望できる抜群のロケーションです。

(上段右)散策しながら句材を探す「火星」の仲間たち。

(中段左)ガーデンエリア。色とりどりのセージがやススキが風と戯れています。

(中段右)かわいい赤のロープウェイ。10分間の空中散歩が楽しめます。

(下段左)主宰の特選に選ばれたのは松山直美さん。

ハーブ園の隅にかがよふ蕪菜かな 直美

(下段右)参加者全員で記念撮影。

2016.5.20

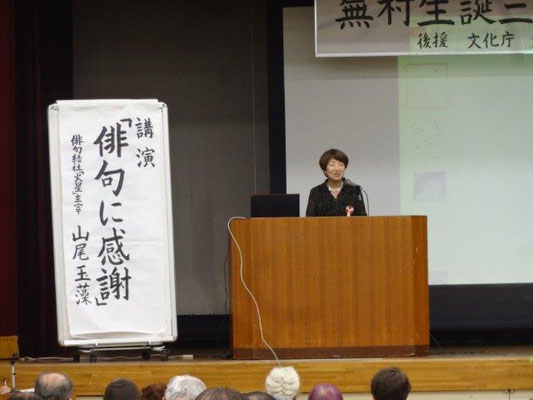

蕪村生誕三百年記念シンポジウムが行われ、玉藻主宰が講演を行いました。

(5月1日、大阪市立都島区民センターにて)

講演のテーマは「俳句に感謝」。

ご自身の体験を交えながら、俳句に対する熱い想いを述べられています。

この講演の内容はこちらからご覧いただけます。☞講演「俳句に感謝」

2016.3.2

ベトナムの俳句研究家、ニュー博士が「火星」の本部句会(2月21日)に参加されました。

ニュー氏は在ホーチミン日本国総領事館広報文化班アシスタントを務め、2000年から2年毎にベトナムで行われている日越俳句コンテストを担当。

今回は日本の句会を経験したいということで、「火星」に参加されました。

(写真は句会の後の懇親会での様子)

2016.2.14

山尾玉藻 第4句集『人の香』が新聞各紙で取り上げられています。

●1月11日付毎日新聞より

父の岡本圭岳が創刊した「火星」の3代目主宰として、新風を取り入れながら系譜を守っていこうとする姿勢が、作品の積極性にも感じられる。対象を見る厳しい視線が句集に緊張感を生み出している。〈柚子の木に柚子ひとつある年の空〉

(「新刊」より抜粋)

●1月23日付読売新聞より

「水鳥のごつたに昏れてきたりけり」

日本は水鳥たちの越冬地。各地の沼や湖には冬の間、数多くの水鳥たちが身を寄せる。鴨も雁も白鳥も種類を問わず、ときには諍いながらも仲良く共生するのだ。日が暮れれば、どれがどれやらみなシルエット。句集『人の香』から。

(「四季 長谷川櫂」より抜粋)

●1月25日付読売新聞より

山尾玉藻の第四句集『人の香』は、三年前に亡くなった夫を詠んだ句を収めている。それは悲しみの中にどこかユーモアがあり、そこから何かしら暖かさが伝わってくる。

「夫留守のはへとりぐもを頼りとす」は、いうならばハエトリグモを夫に見立てたようなものだ。しかし前の句から、「留守」は癌の告知を受けた入院だとわかる。となると、「頼りとす」は作者の心細さでもあるのだが、でもユーモラスな感じは消えない。

「夫覚ますごとく煮凝揺らしけり」は、煮凝りから、夫を揺り起こす場面を連想している。ごく普通の日常詠として、目覚めの悪い夫の像が浮かぶが、じつは夫を亡くした直後に詠まれた句だ。

夫は俳人の岡本高明だが、私にはこれらの句が、夫を読者として想定しているように思える。いうならば夫婦間の俳諧であり、二人の掛け合いなのだ。

「末枯や夫の洗顔にぎはしき」は、まだ夫が元気なころの句で、あきらかに夫をからかっている。そして玉藻は、このスタンスをずっと変えていない。

「夫のせて来よまるぽちやの茄子の馬」は新盆の句だが、「まるぽちや」にはどうも女性のイメージがある。これも夫の反応を伺っているようで微笑ましい。

(「俳句時評 仁平勝」より抜粋)

2016.2.10

大阪毛馬町の淀川神社に「蕪村銅像」が建立されました。

1月23日(土)13時より建立除幕式が行われ、玉藻主宰も出席しました。

2016.1.29

平成28年度「火星新年俳句大会」が1月17日(日)に開催。

第1部の同人総会では、新同人の紹介の他、平成27年度「昴賞」の表彰式が行われました。

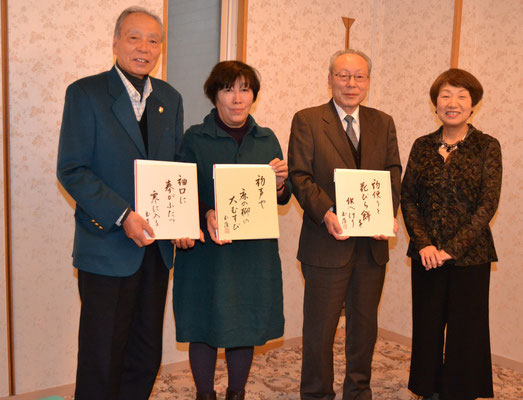

また第2部新春句会では、主宰特選句に選ばれた3名に主宰染筆の色紙が贈呈されました。

(上段左)主宰を囲んで出席者全員の集合写真。

(上段右)特選句に選ばれた深澤鱶さん、井上恵李さん、田中文治さん(左から)。

扇屋に金の耀ふ去年今年 鱶

追羽子の𣜿の辺に返されし 恵李

福寿草日差しきのふにまさりけり 文治

(下段左)平成27年度の昴賞を受賞された西村節子さん。

(下段右)新同人になられた藤原千賀子さん、大谷美根子さん(左から)。

2016.1.19

小学館の「ビッグコミックオリジナル」連載作品『あかぼし俳句帖』(2015.11.20号)に、「火星」同人 深澤鱶さんの俳句が引用されました。

色鳥の真夜の渡りの色降れる 鱶

2016.1.8

山尾玉藻主宰の第4句集『人の香』が発刊されました。(角川文化振興財団)

平成18年より27年までの10年間の作品が収められています。

2015.11.01

10月24日(土)、「国宝姫路城、好古園」吟行が開催されました。

平成5年、日本で初めて世界文化遺産に登録された姫路城。今年3月には約50年ぶりとなる大改修を終え、白漆喰総塗籠の輝くように優美な姿を見せてくれました。

またお隣りの好古園は、池泉回遊式の日本庭園で句材がいっぱい。

秋晴れの一日、見どころ満載で充実した吟行・句会を楽しんできました。

(上段左)遠目にも優美な姫路城。飛び立つ白鷺に例えられ、白鷺城とも呼ばれています。

(上段右)お濠を和舟の遊覧船が行きます。水上から眺めるお城もまた格別。

(下段左)最優秀作に選ばれたのは小野勝弘さん。主宰の色紙が贈られました。

末枯や鷺の見つむる水の皺 勝弘

(下段右)句会場の姫路市市民会館の前で記念撮影。

2015.07.08

6月27日(土)、火星吟行会「橿原市今井町」が開催されました。

今井町は称念寺を中心とした寺内町で、現在も500軒もの町家が立ち並び、江戸時代の姿を残しています。

思い思いに散策したあと、今井まちなみ交流センター「華甍」で句会が開かれました。

(上段左)称念寺本堂。今井町は称念寺の境内地として発達した寺内町です。

(上段右)江戸時代の伝統様式を保った町家の続く町並み。まるでタイムスリップしたかのよう。

(下段左)今井まちなみ交流センター「華甍」で句会のあと、全員で記念撮影。

(下段右)特選に選ばれたのは林範昭さんと大山文子さん。ジャンケンで勝った林さんが主宰の色紙を贈られました。

放生の亀の出歩く沙羅の花 範昭

日盛や不意に開きし大引戸 文子

2015.05.12

5月2〜3日、火星一泊吟行『古季語・大原志(おばらざし)を訪ねて』が開催されました。

鬼伝説で有名な大江山、そして大原神社で行われる祭礼「大原志」を見学。

句会、懇親会など、楽しく充実した2日間でした。

(上段左)大江山・鬼の交流博物館を見学。いろんな鬼たちと出会いました。鬼瓦の前で記念撮影です。

(上段右)安産の神様、大原神社に残る貴重な民俗遺産の「産屋(うぶや)」。昔はここでお産をしたそう。

(中段左)大原神社本殿。大原神社に参詣することを「大原志」といい、古くから歳時記にも載っている季語です。

(中段右)夕食の後のお楽しみ懇親会。マジシャン影山悦郎さんの手品で大いに盛り上がりました!

(下段左)一日目の句会で見事、特選をとった竿山康枝さん。特選句は「早蕨の拳解きたる大江山」

(下段右)二日目の句会では、大東由美子さんが特選に輝きました。特選句は「田の水のかがやきはじむ大原志」